研究室紹介

埼玉大学の素粒子論研究室ではメンバー全員が和気藹々とした雰囲気の中で日々の研究活動に励んでいます。

当研究室では、重力理論、超弦理論、数理物理など幅広い研究テーマに取り組んでおり、指導教員と相談しながら各自の興味に合った研究プロジェクトを進めています。

また、メンバーのニーズに応じて少人数でのセミナーも随時開催しています。

隔週木曜日には研究室ミーティングを行い、イベントの企画やセミナー情報の共有など研究室運営に関わる様々な話題について議論しています。

当研究室の雰囲気や研究活動に興味をお持ちの方は、ぜひ一度研究室までお越しください。皆様の訪問を心よりお待ちしています!

現在、埼玉大学素粒子論研究室は以下の研究室で構成されています。

吉田研

研究分野

超弦理論、ゲージ/重力対応、可積分系、カオスと乱流、数理物理

研究内容

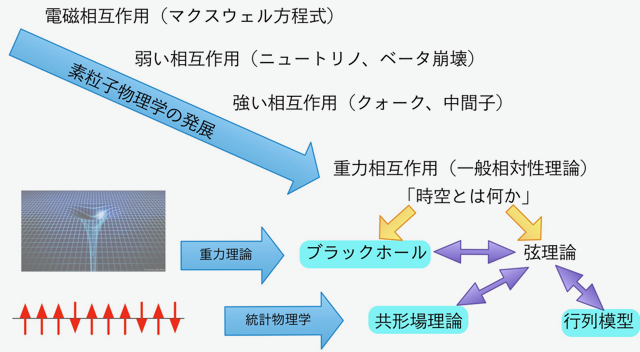

超弦理論は、自然界に存在する4つの力(電磁気力、弱い力、強い力、重力)を統一的に記述できる

究極理論の最有力候補と期待されています。重力の量子論における紫外発散の問題を回避でき、

量子重力理論を内在していると期待されています。この超弦理論には様々な研究課題がありますが、

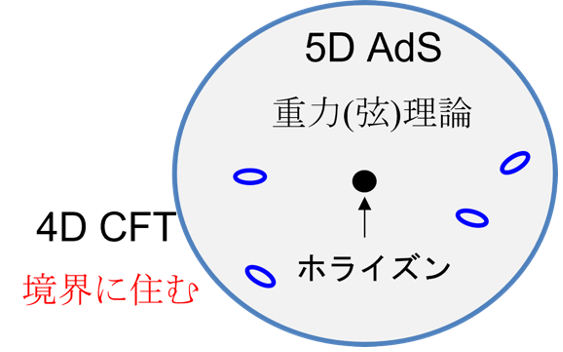

ゲージ理論と重力理論の双対性(ゲージ/重力対応)について研究しています。

現在、この双対性はホログラフィー原理に基づいて理解されていますが、この原理がどのような状況で、どのような機構で発現するのかなど、理解されていないことが数多く残されています。

このような問題に対して数理物理的な側面に注目して研究を進めています。

主な研究成果の一つである可積分構造の系統的な変形(Yang-Baxter変形)については、こちらの拙著にまとめられています。

研究目的

ゲージ/重力対応に対する厳密な証明は未だにありませんが、この双対性が成り立つとすれば、摂動論の使えない強結合領域にある場の量子論の現象(クォーク閉じ込めやクォーク・グルーオンプラズマの粘性係数など) を古典的な重力理論を用いて解析できるようになります。また、未知の量子重力理論に対してよく知っている場の理論の観点からアプローチできるため、非常に多くの応用があるだけでなく、重力の量子論や超弦理論の構成論的な定式化などの基礎的な問題を解決する糸口が得られると期待されています。

多田研

研究分野

弦理論(ストリング理論)、ブラックホール理論、行列模型と量子重力、共形場理論(Conformal Field Theory)、非可換幾何学、統計物理・量子情報理論との関連

研究内容

「時空とは何か」という根源的な問いを軸に、理論物理学のさまざまなアプローチを統合的に活用し、時空の量子論的起源と構造の解明に取り組んでいます。

私たちの宇宙がなぜ三次元の空間と一つの時間から成り立っているのか、その背景には量子的な基盤があるという視点から、弦理論・行列模型・共形場理論・統計物理からの先端的知見を活用した研究を展開しています。

弦理論におけるブラックホールの研究においては、2次元量子ブラックホールの質量変化やホーキング輻射の解析、弦理論特有のブラックホール解の構成などの研究の一方で、弦理論を非摂動的に記述しうる手法としての行列模型の研究に取り組み、

ランダム行列による2次元・3次元量子重力の構築や、非可換幾何学を通じた新たな時空表現の研究も進めてきました。これらの研究は、量子から古典的な時空がどのように創発されるかという問題への具体的なアプローチとなっています。

近年は、共形場理論におけるSine Square Deformation(SSD)と呼ばれる空間的変形が、有限・無限の空間における量子論の橋渡しとなることを示し、時空の構造と量子論の関係に新たな視座を提供しています。

このSSDに現れるDipolar Quantizationの理論的意義や、弦理論・量子多体系への応用も今後の研究課題としています。

さらに、ブラックホールの情報問題やエンタングルメントエントロピーに代表される量子情報理論的な視点にも注目し、従来の理論物理の枠組みと統合する形で、時空の本質への理解を深める新しい展開を模索しています。

これらの多様な理論的枠組みを通じて、量子論から時空がどのように生まれ、我々が知る宇宙がどのように形成されたのか、その深層に迫ることが研究の核心です。

研究目的

私たちが認識している「3次元空間」と「1次元の時間」は、量子的基盤からどのようにして出現したのか。この問いは、現代素粒子論が目指す最も深遠なテーマのひとつです。 「量子的な時空」から「古典的な時空」がどのようにして創発されるのかを、素粒子論、重力理論、量子情報理論を含めた幅広い理論物理学の知見の融合によって解明し、時空の本質的理解に迫ることを目指しています。

本多研

研究分野

場の量子論、弦理論・M理論、量子重力、量子情報、数理物理、計算物理、宇宙論、物性理論

研究内容

「長期的には素粒子物理学の最終目的(後述)に向かって進んでいますが、短期・中期的にはその過程で出会ったもの自身を楽しみながら研究をしています。 今まで行ってきた研究としては、場の量子論や弦理論・M理論を始めとする量子重力理論に対して、解析的手法と数値的手法の両方を駆使して、相互作用が強いときに何が起きるかを理解しようとするものが多かったと思います。 特に最近は、場の量子論の数値シミュレーションなどの物理における数値的な問題に対して、量子計算機がうまく応用できないかということを考えていて、その影響か量子情報に強い興味を持っています。 しかし、トポロジー・局所化・総和法などの様々な数理物理学的手法を応用したり、そういった手法自身を深めていくような研究も継続して行っています。 今後の研究は、上記の具体的な内容に限定するつもりはなく、むしろ色々な方と議論しながら、常に新しい方向性を切り開いていきたいと考えています。 これまでの私の具体的な研究内容としては、例えば過去に行ったプレスリリースが参考になるかと思います:

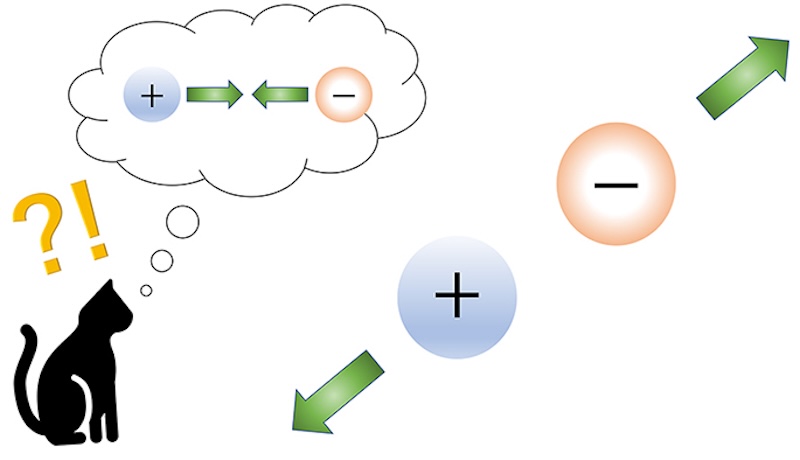

- 電荷が反対の粒子間に斥力が働く状況を実現 -量子アルゴリズムの新たな応用-

- 新たな種類のエニオンを系統的に作る方法を発見―量子コンピュータへの新たな応用の可能性―

- 量子宇宙の創生と宇宙の波動関数の厳密な計算―無境界仮説とトンネル仮説の長年の論争解決に向けた大きな一歩―

研究目的

「我々は何からできているか?」、「宇宙の究極の構成要素(”素粒子”)は何か?」、「素粒子が従う物理法則は何か?」、「我々の宇宙はどのように始まったのか?」 これらの疑問に答えることが素粒子物理学の目的であり、私の研究の最終目的でもあります。 このような問いに答えるためには、宇宙を支配する物理法則("究極理論")の仮説的な候補を提案することと、そのような候補を解析・検証することが必要です。 私の現状に対する認識は、新しい実験結果が出るペースが落ちている・"究極理論"の候補となる理論は典型的に技術的に複雑であるなどの理由により、膨大な数の候補に対して検証が追いついていないというものです。 したがって、私は短期・中期的には"究極理論"の候補を解析する手法を発展する方向性に重きをおいていると思います。

仁尾研

研究分野

量子電磁気学による精密物理検証

研究内容

量子電磁気学(Quantum Electrodynamics)はQEDと略します。証明終了ではありません。 素粒子を記述する場の理論の一つで、1940年代後半に完成しました。完成とは、QEDによる計算で観測物理量を数値として求めることができるという意味です。 私たちはファインマン図を用いたQEDの計算を数値計算の手法で行なっています。

研究目的

1個の電子の磁石としての強さはg因子という数で表されます。電子g因子の測定は、これまで1955年と1989年の2度にわたってノーベル物理学賞の対象となりました。 2022年の最新の測定では10兆分の1 (0.1 ppt) という精度、つまり13桁の測定値が得られています。QED計算によりこの精度を凌駕する桁数で理論予言値を定め、理論と実験の整合性の検証を行うことが、私たちの研究の目標です。 検証で一致した数値の桁数は、人類がどこまで正確に自然の在り様を理解しているかの指標です。もし、例えば14桁目で、実験値と理論値が明らかに違うと判明すれば、その精度で全く未知の物理現象が見えたということになります。

私たちの計算したQEDファインマン図が、エドワード・タフティさんによってステンレスワイヤのアート作品になりました。こちらのタフティさんの著書の表紙にも掲載されています。