研究内容

荻原研究室では,触媒と電気の力で,未来の化学反応を切り拓く研究を行っています。

固体・電極触媒を駆使して,サステナブルな分子変換プロセスの開発に挑戦しています。

主な研究テーマ

アルコールや炭化水素の電気化学な部分酸化

人類の社会活動は,大きな転換点を迎えています。クリーンなエネルギー源への移行や二酸化炭素の排出削減が求められ,それを実現するための新しい科学技術の開発が不可欠となっています。

私たちの研究室では,未来の化学プロセスを見据え,電力を化学反応の駆動力として利用する新しい触媒反応の開発に取り組んでいます。電気化学反応には,以下のような利点があります。

(1) 常温・常圧で反応が進行

(2) 酸化や還元のための化学試薬が不要

(3) 再生可能エネルギー由来のクリーンな電力を適用

(4) 電位によって選択性や反応速度を制御可能

これらの特長から,電気化学反応はクリーンで持続可能な合成プロセスとして大きな期待が寄せられています。

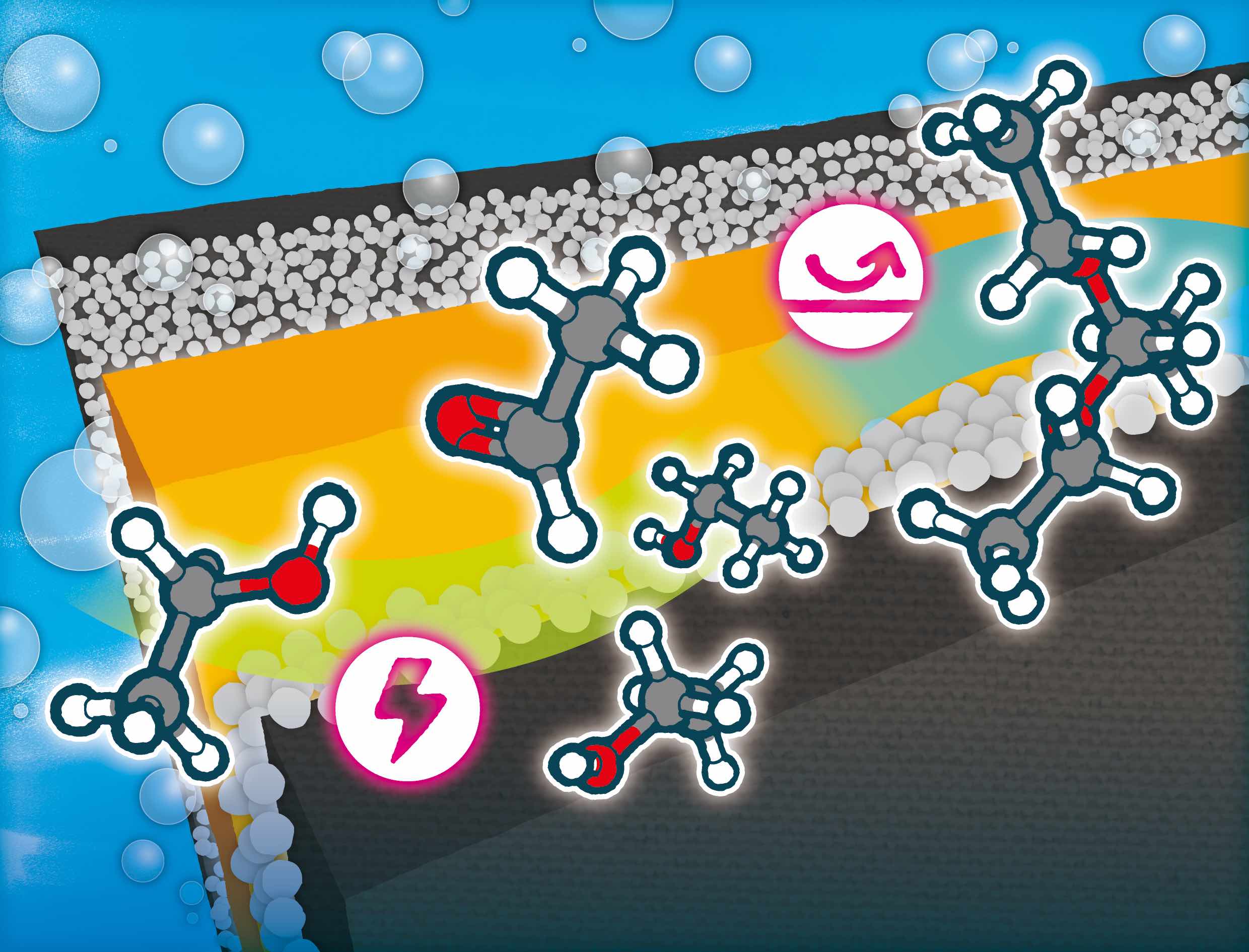

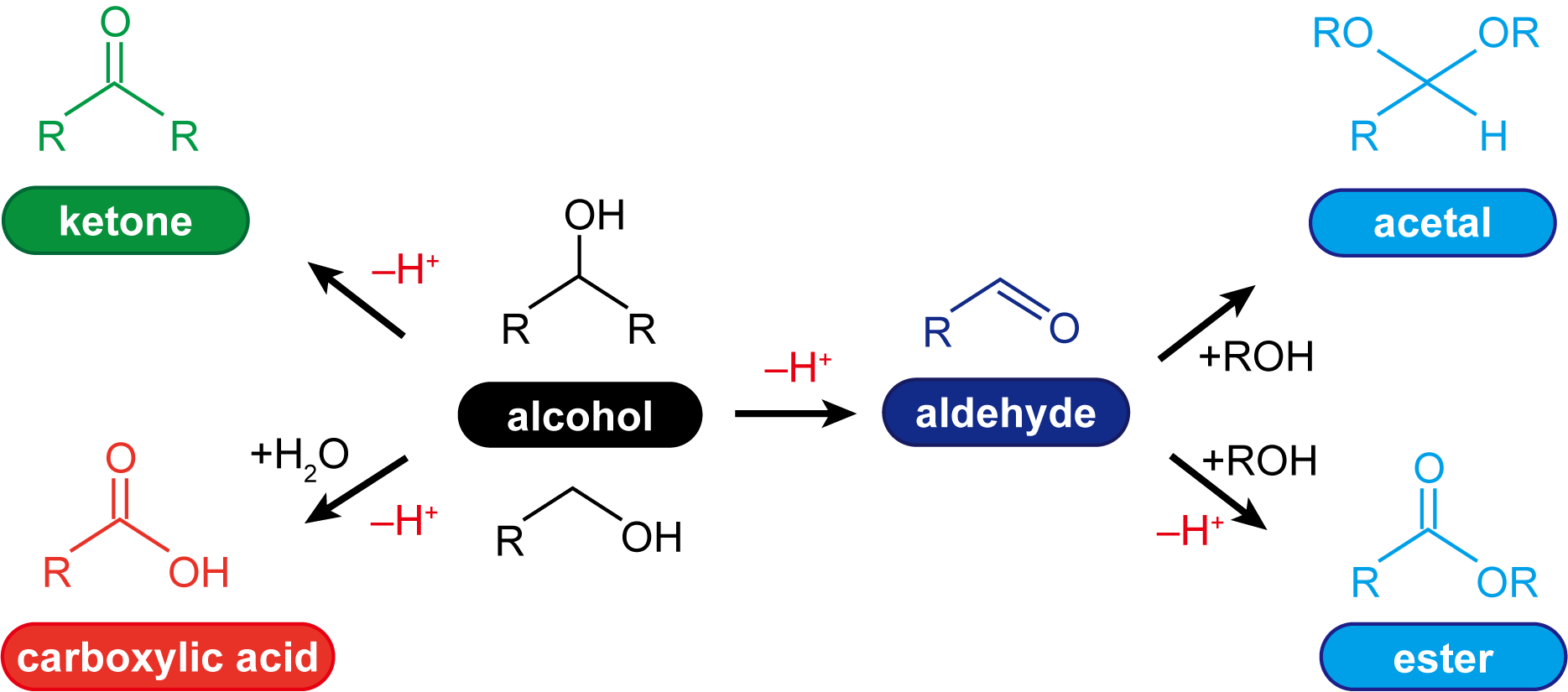

私たちはこれまでに,アルコール類を電気化学的に酸化し,エステル (ACS Sustain. Chem),アセタール (ChemSusChem),アルデヒド (Sustain. Energy Fuels),カルボン酸へと高付加価値化するプロセスを報告してきました。このプロセスはいわば,電気化学的にアルコール類を部分酸化するプラットフォームと言えます。

電気化学反応を効率よく進めるためには,さまざまな因子に注意を払う必要があります。電極触媒の性能はもちろんのこと,酸触媒との複合化,溶液組成の最適化,電解システムの選定なども重要です。

従来の固体触媒プロセスと比べて,電解プロセスの社会実装例はまだ少ないのが現状です。これは言い換えれば,未開拓な反応因子が多く残されていることを意味しており,私たちは日々の研究を通して,それらを一つひとつ明らかにしています。 最近では,アルコールよりも反応性が低い炭化水素類に酸素を導入する反応にも取り組み始めています。

CO2や有機分子の電気化学的還元

今後,化石資源の使用が制限されるようになると,新たな炭素源の確保が不可欠となります。その有力な候補のひとつが二酸化炭素(CO2)です。つまり温室効果ガスとして知られるCO2を,価値ある炭素資源として捉えることができます。このような観点から,CO2排出源からCO2を回収し,それを高付加価値化するプロセスが,現在大きな注目を集めています。

私たちの研究室では,CO2を電気化学的に還元することで,COや炭化水素などの化学工業に不可欠な基幹分子を合成するプロセスの開発を進めています(たとえば,ACS Omega)。

さらに最近では,CO2に加えて,アミド類などを還元する新たなプロセスの開拓にも取り組んでいます。

メタンや低級炭化水素の触媒転換

電気化学反応にかぎらず,さまざまな化学反応を巧みに制御して社会に役立つ分子を創り出すためには,触媒の高機能化が欠かせません。なぜなら,化学反応の多くは触媒の表面で進行するため,触媒の機能によって反応の速度や選択性を調節できるからです。これまで人類は,数多くの高性能触媒を創出することで,いくつもの課題を解決してきました。そして現在,私たちが直面している資源やエネルギーの問題についても,触媒の力によって解決できる可能性を秘めています。

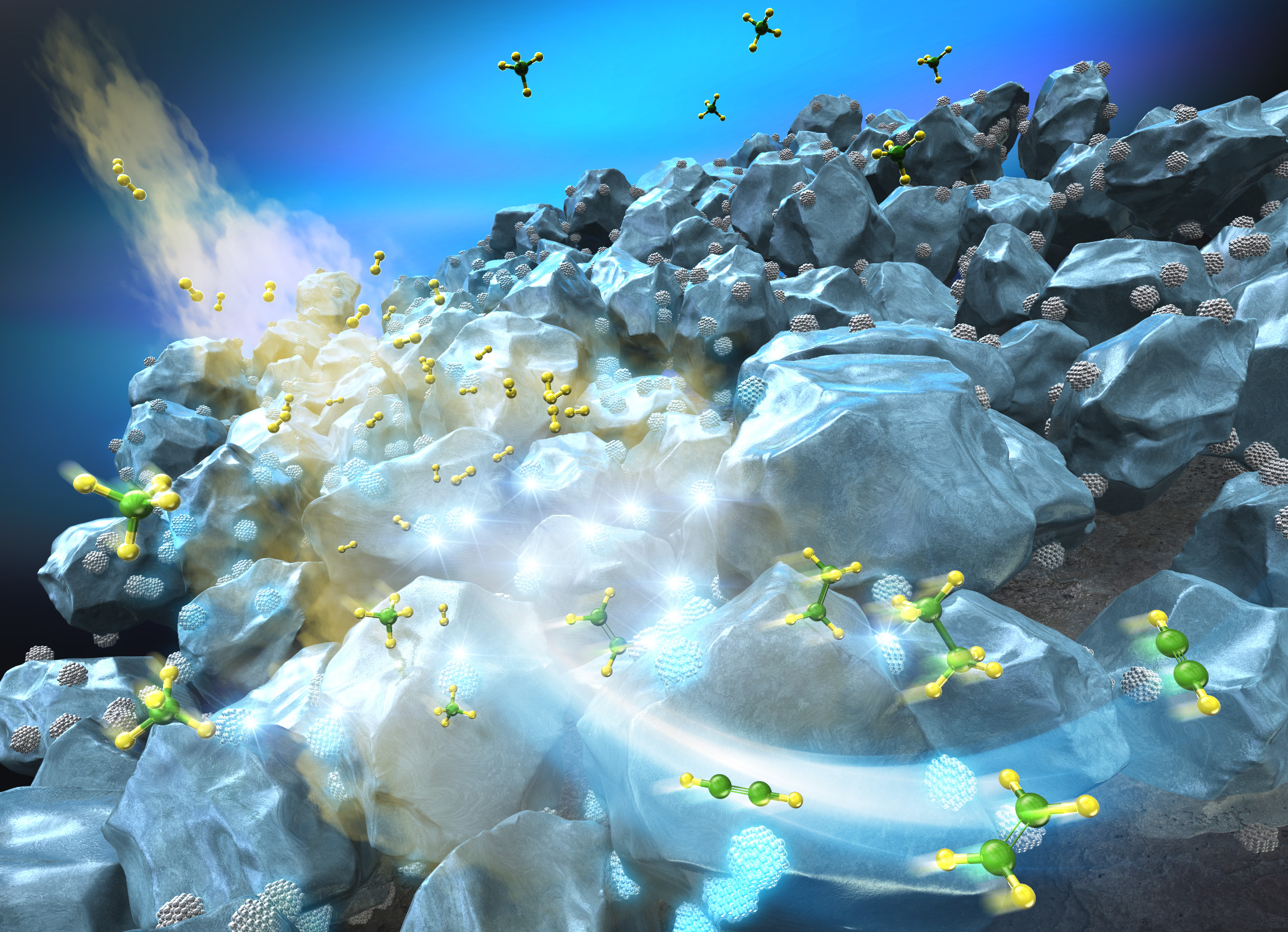

私たちの研究室では,反応性が非常に低い一方で,天然ガスとして豊富に存在する炭化水素「メタン」を高付加価値化するプロセスを開発しています。たとえば,Pt/Al2O3触媒上でメタン分子がカップリング反応を起こし,エタンやエチレンといった高価値分子へと変換されることを明らかにしました。この反応においては,水素ガスの共存が触媒活性を高める効果があることも示しています。(Catal. Sci. Technol.)。

このほかに,超低担持Rh/Al2O3触媒がメタンのドライリフォーミング反応(メタンとCO2から合成ガス(COと水素)を生成)に高活性を示すことも報告しています (ChemCatChem)。

バイオマス資源の触媒還元プロセスの開発

近年、化石資源に代わる新たな炭素源としてバイオマスの利用が注目されており、低コストで豊富に入手可能であることから、炭素循環社会を実現するための有効かつ大規模な有機炭素源となることが期待されます。一方でバイオマスは様々な官能基の形で大量の酸素原子を含むことから、バイオ燃料や化学製品の製造につなげるためには還元的なアップグレーディング技術の構築が必要です。

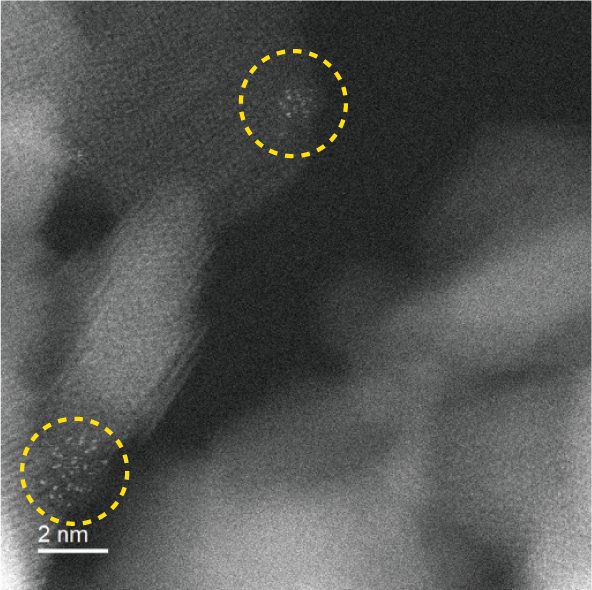

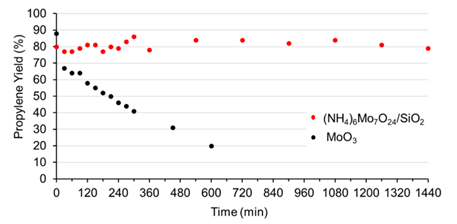

私たちはこれまでに、化学原料として利用可能なオレフィンをケトン類から合成する水素化脱酸素反応の実現に向けて、長寿命・かつ高活性を示す担持モリブデン酸化物クラスター触媒の開発を行ってきました (J. Japan Petroleum Institute)。さらに最近では、高いレドックス能を有する様々な酸化物材料に着目して、バイオマス誘導体を対象にした水素化脱酸素反応の検討を進めており、持続可能なバイオ燃料や基幹化学品の合成プロセスの構築を目指しています。

(赤: 担持モリブデン酸化物クラスター触媒、黒: 一般的なモリブデン酸化物触媒)