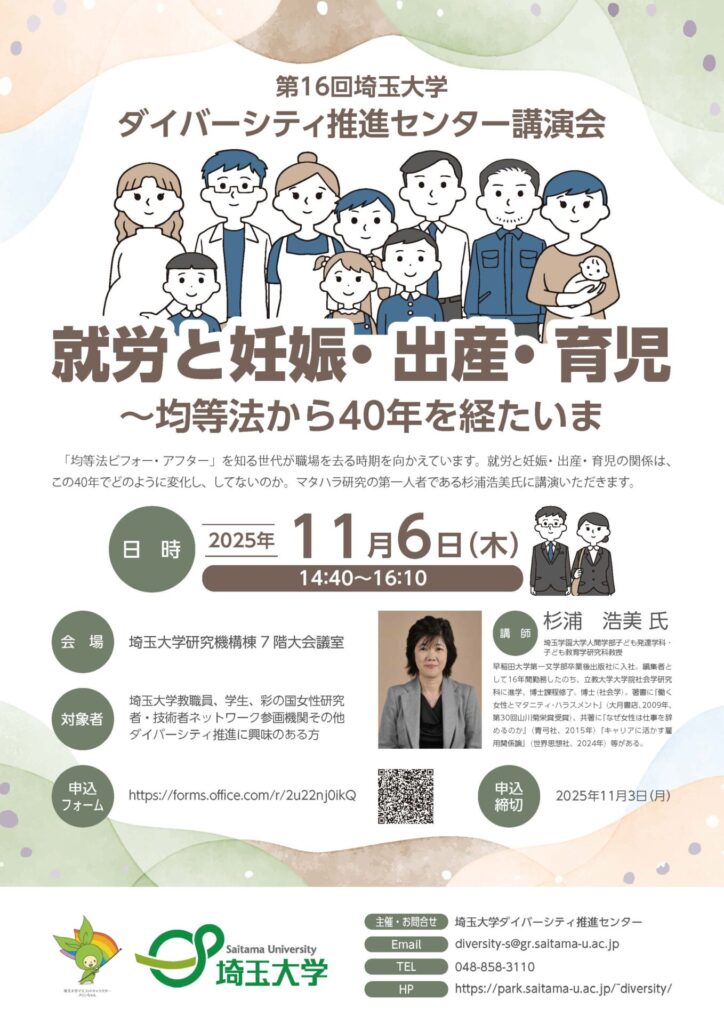

【報告】第16回埼玉大学 ダイバーシティ推進センター講演会

■開催日時:2025年11月6日(木)14時40分~16時10分

■開催方法:対面

■開催場所:埼玉大学研究機構棟7階大会議室

■主催:埼玉大学ダイバーシティ推進センター

■参加者:48名

(埼玉大学学内教職員については期間限定で動画公開中)

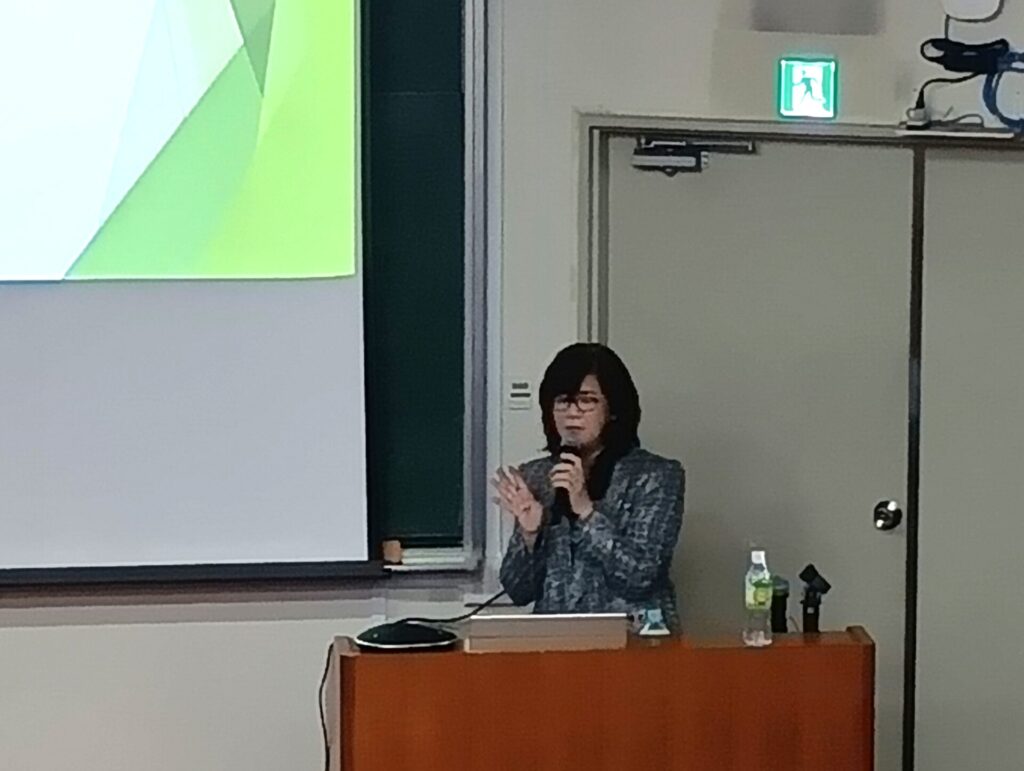

2025年11月6日、第16回ダイバーシティ推進センター講演会「就労と妊娠・出産・育児 ~均等法から40年を経たいま~」を開催しました。マタニティ・ハラスメント(マタハラ)研究の第一人者である埼玉学園大学人間学部子ども発達学科・子ども教育学研究科教授の杉浦浩美氏を講師にお迎えし、女性の労働とケアをめぐる40年の歩みについてお話しいただきました。

杉浦氏は、男女雇用機会均等法が制定される直前の時期に出版社へ入社し、16年間編集者として勤務された経験があります。当時は女性新入社員の「お茶くみ」や「雑巾がけ」が当然とされ、同じ採用試験を通過した男性新入社員との間でさえあからさまな不平等が存在していました。1991年の育児休業法成立により、初めて産休・育休制度が整備されましたが、実際に利用して就労継続できた女性はごく一部に限られていました。

その後、杉浦氏は2001年からマタニティ・ハラスメントの実態調査を始め、2009年に出版したご著書『働く女性とマタニティ・ハラスメント』(大月書店)は大きな反響を呼びました。本書がきっかけとなり、2014年には「マタハラ」が新語・流行語大賞トップ10に選ばれ、社会的な議論が起こりました。今日では『家族社会学辞典』(2024年)に「マタニティ・ハラスメント」と並んで「パタニティ・ハラスメント」が掲載されるなど、ジェンダーに関わらないケア課題としての認識が広がっています。

一方で、女性の正規雇用率は20代後半をピークに低下する「L字カーブ」の問題や、妊娠・出産期の就労が「リスキーゾーン」とも言える危険な労働環境で行われている問題が指摘されました。杉浦氏は、これまでの労働慣行や生産性や効率を重視する職場環境が、身体的ケアを切り捨ててきたことを指摘し、「どうすれば職場にケアを再配置できるのか」という問題提起を残されました。新自由主義的価値観のもと、ケアが個人化・自己責任化され、非正規労働の拡大によって産休・育休を取りにくい現状もあります。

講演の最後では、次世代への温かいメッセージとともに、ケアを抱えながら働くことを社会全体で支える仕組みの必要性が強調されました。関連書として『働く母親と階層化——仕事・家庭教育・食事をめぐるジレンマ』(額賀美紗子・藤田結子著、 勁草書房、2022年)や『キャリアに活かす雇用関係論』(駒川智子・金井郁編、 世界思想社、2024年)も紹介され、働くこととケアをめぐる多角的な視点を得る機会となりました。

当日は、埼玉大学の教職員・学生に加え、他大学からも妊娠・出産・育児と就労の課題に関心を持つ方々が参加し、活発な質疑応答が行われました。働くこととケアをめぐるテーマへの関心の高さが感じられる時間となりました。

アンケートから参加者の声の一部を紹介します。

改めて我が国の実情・実状を認識できた。男子学生、男性職員こそ本講演を聞くべき。(男性・社会人)

声をあげること(アクション)が、今の制度改善につながっていると分かった。今までのアクションをしてきた先人たちに感謝するとともに、私のアクションも未来の改善につながっているのだと思った。(女性・社会人)

学生の私たち世代がこれから社会に出て利用できる制度を知ることができとても良いお話を聞くことができました。ケア不在の男性的な働き方が基準とされている以上、ハラスメントはなくならないというのが印象に残りました。(女性・学生)