|

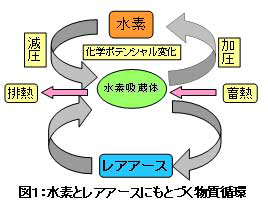

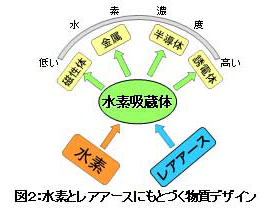

1.水素とレアアース 水素(H)は、酸素(O)と結合して水(H2O)をもたらすだけなく、炭素(C)と共に生物を構成する主要な元素で、地球上の至る所に存在します。 一方、レアアースと呼ばれる元素群―ランタノイド系列元素にスカンジウム(Sc)とイットリウム(Y)を含めた元素を希土類元素(レアアース)という― が地中に埋まっていますが、実際の埋蔵量は、金(Au)などの貴金属よりは多く、それほど"レア"ではありません。 水素は、酸素の次ぐらいにこのレアアース(R)と反応しやすく、RH2やRH3という化合物をつくり安定化します。 仮に、地球上に酸素が無かったならば、全ての水素は、レアアースと結合し、RH2やRH3は天然に存在していたかもしれません。 私たちは、この、RH2やRH3を人工的に作製する研究を行っています。このような水素吸蔵体に着目する理由は、主に2つです。 第1の理由は、元素循環による資源有効活用という観点です。 これらの水素吸蔵体を加熱し、あるいは水素雰囲気中で減圧、あるいは電解液中で電圧を加えるというシンプルな、そして、おそらく低コストな工程によって、 全ての水素が脱離してきます。 一旦、役目の終わった水素吸蔵体を、水素とレアアースを分離回収可能し、次の用途として待機させることが出来ます。 水素エネルギーを安全に蓄えるという観点ならば、もちろん、レアアースに水素を吸蔵させたままでもよいでしょう。 水素とレアアースで持続的に物質を循環させます。 第2の理由は、RH2(二水素化物)やRH3(三水素化物)は、大変奇妙なことに、元々のレアアースとは全く異なる性質を示すからです。 レアアースは導電性が高い金属ですが、二水素化物RH2にすると、導電性がさらに5倍程度高くなります。 一方、三水素化物RH3は半導体(電気を程々に通すが、可視光を通さない結晶)もしくは絶縁体(電気を全く通さないが、可視光を通す結晶)です。 また、ガドリニウム(Gd)というレアアースは室温下で強磁性体ですが、GdH2は室温では常磁体であり、約20 Kという低温でようやく磁性を示しますが、 強磁性ではなく反強磁体です。 このようにレアアースは水素と結合することにより、電気的、光学的、および磁気的性質が劇的に変化しますので、この性質を上手に利用すれば、 他の材料では真似の出来ないことを達成できるのではないか、と期待して止みません。 例えば、私たちのこれまでの研究によって明らかになったことは、二水素化物のRH2(R=Sc, Y, Gd)では、グラファイト(C)のような半金属の様に、 電子の他に正孔も電気伝導に寄与すると云うことです。 すなわち、RH2は両極性伝導体であることが分かりました。 しかも、電荷の符号こそ違いますが、電子と正孔の性格(濃度、移動度)が非常に似ていることも分かりました。   2.両極性伝導体RH2におけるスピン流 3.スピン流を利用する論理演算素子 4.その他の主な研究:非局所光学応答とナノスケール評価 戻る |