|

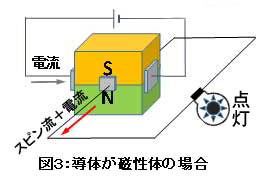

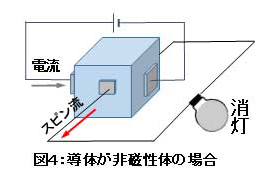

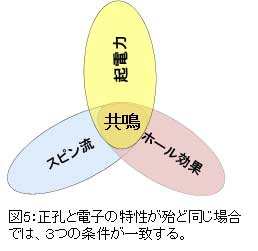

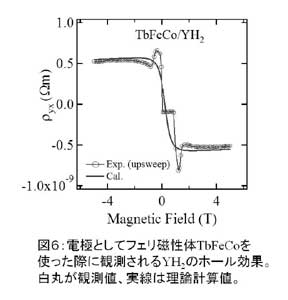

2.両極性伝導体RH2におけるスピン流 導体中の電流と電圧間には比例関係が成立します(オームの法則)。 このときの電圧は、電流の向きに沿った値です。 さて、電流の向きに正確に垂直方向には、電圧は発生するでしょうか? この実験をはじめて行ったのは、19世紀の物理学者E. ホールでした。鉄などの導電性の強磁性体を使って実験したところ、 なんと垂直方向に電圧が発生したのです。一方、非磁性体である金などの導体では垂直方向には電圧は予想通り発生しませんでした。 E. ホールの発見(1881年)から、約125年後にようやく、この垂直電圧の発生メカニズムが理解できるようになりました。 導体中に電流を流すと、それに垂直方向に、電子のスピン角運動量を運ぶ流れ-スピン流-が発生すると云うもので、今世紀に入って、その存在が実証されました。 導体が強磁性体の場合には、このスピン流には電流が伴うため、幸い、E. ホールによる発見に至りました(図3)。 一方、導体が非磁性体では、このスピン流には電流が伴わないため、スピン流の観測は難しく、その所在が発見されたのはようやく今世紀に入ってからでした(図4)。   このスピン流を従来のオームの法則に取り込んで、不揮発型メモリーや論理回路などを設計・製造する分野をスピントロニクスと云います。 スピン流には電流が伴わない場合があることを上に述べました。 電流がないのですから、ジュール熱が発生しません。 情報端末やパソコンなどの電子機器にスピン流を利用できれば、発熱が減るので、その分消費電力が下がります。 産業界がスピントロニクスに期待する理由です。 魅力的なスピン流ですが、それを作り出すのに余計に電力が必要ならば本末転倒です。 出来る限り少ないエネルギー投資の下、スピン流を発生・持続するにはどうすればよいかが、目下、私たちの関心事です。 分かってきたことがあります。 電子と正孔とが共存して、さらに、電荷以外の性質が電子と正孔とでほぼ同等な場合には、スピン流が自律的に発生できることを理論的に明らかにしました。 通常、スピン流を発生させるには、電流を必要とし、その電流がスピン軌道相互作用を通じて、スピン流に変換される現象―スピンホール効果―を使いますが、 両極性伝導体では条件が整えば、電流を注入せずとも、スピン流が発生できるという筋書きです。 もう少し正確に述べれば、RH2のような両極性伝導体では、電流ゼロの下で電場が発生する条件と、 電流ゼロの下でスピン流が発生する条件が一致するので、電流を注入せずとも、勝手にスピン流が発生・持続するというものです(図5)。 最近、この理論予測に対応すると思われる現象を、両極性伝導体であるイットリウム二水素化物(YH2)の示すホール効果の中に見出しました(図6)。 すなわち、ホール効果測定の際に、希土類-遷移金属フェリ磁性体を電極に使う事によって、YH2のホール効果が数100倍増強されます。 このホール効果増大現象には上に述べた自律型スピン流が関与していると考えられます。 この実験では、磁性電極からスピン偏極した電流を注入しますが、このスピン偏極部分(スピン流)が引き金になって、ホール効果が発生すると考えられます。 したがって、スピン流だけを注入して、ホール電圧を発生出来れば、CMOSのような低消費電力型論理演算ゲートを、YH2から構成することが原理上可能です。   1.水素とレアアース 3.スピン流を利用する論理演算素子 4.その他の主な研究:非局所光学応答とナノスケール評価 戻る |